X-ray氏作

Sorry Japanese only|

恐怖の廃虚病院 -----------------◇Dislikes a hospital

11月○日(水) 11:00a.m. 東京都M区、地下駐車場。 篤の右手に握る懐中時計は、3年前から時を止めたままであった。 「え?病院の廃虚で撮影?嫌ですよ。オレは絶対お断りです」 「そんなわがまま言わないで。すごくいい役なのよ。主役だし、相手役のナースはあの長谷川貴代子なんだから」 「相手が誰だろうが、ゴールデンだろうが、医者の役や患者の役はやりたくないです。何とか、マネージャーから社長に頼んでくださいよ」 「篤君の病院嫌いにも困ったものね」 「あ、じゃあ、前に骨折したときの足のボルト抜く手術するから出来ないって断って」 一方的に携帯電話を切った。 三原 篤、28歳、独身。 職業、俳優。 メジャーになったのは遅かったが、現在ではドラマの主役を演じるほどに成長していた。 今日は久しぶりのオフである。 少々無理を言って3日間の休みをもらったのだ。 一人暮らしのマンションに、スカイライン。 時々しか乗れないが、大型バイクのZX−10Rも所有している。 どんな脇役も、汚れた役も文句を言わずに演じてきた。 しかし、3年前のあの日以来、病院がとても苦手となった。 病院で診察を受けることも、消毒液の匂いすら避けて生きてきた。 それでも、松葉杖を使う白いギプスの女性を見かけると、せつないほど胸が苦しくなる。 ちょっと遅くなったけど、今行くからな。 シートに身を沈め、イグニッションキーを差し込みながら、友人の半田健一の顔を思い浮かべた。 3年前、篤はまだ駆け出しの俳優であった。 物語は、3年前に遡る。 -----------------◆Ruins hospital

ここは、X県の山中。 県道○○線から北に数十キロ。 S字カーブとシケインを幾度も登りつめると、常緑樹に没するように見え隠れする白っぽい建物が見え隠れし始める。 県道からも遥かに隔離されたその場所を目指すには、更にこの先を雑草に囲まれた悪路を走ることになる。 生い茂る木々がざわめき、しなる。 やがて全貌を現した建物は、巨大な山壁を横目に存在していた。 この辺りは雪深い冬が訪れる。 湿気を含んだ霧が、訪問者を拒むかのように辺りを包み始めていた。 「廃虚」と呼ぶにふさわしい蔦の絡まる剥き出しのコンクリート。 一見、旅館か保養所を思わせる建物であったが、陰鬱なその建物は、人の気を寄せ付けない何かがあった。 見下ろす、バリケードで塞がれた窓。 高窓の鉄格子が、悲しみを滲ませ見下ろしている。 錆びた有刺鉄線で囲まれた高い塀は、何を守って来たのだろうか。 朽ちた病院の看板と、流れた「立ち入り禁止」の文字。 圧倒的な存在感を守って佇む廃虚には、閉ざされた歴史が、静寂の中に身を潜めていた。 禍々しい渦巻く妖気を放ちながら、追いすがる何かを求めるように。 この病院は、いつの時代にどのような目的で使われていたのであろうか? 頑なに侵入者を拒みながら、伸びた草木に囲まれ時を刻んできた廃虚病院。 観音扉に巻き付く腐食の進んだ鎖が、今、爪を磨ぐように外された。 銀のドアノブを回した一人の男が、目を閉じる。 そっくり残された数々の薬品や医療器具を、歓喜の表情で抱きしめる。 謎めく真夜中、焼け付くような願いを胸に秘めて。 男が、頻繁にこの病院に訪れるようになったのは、 秋も終わろうとする赤い月の晩であった。 この男には、強い欲望と恐ろしい邪念が怨り付いていた。 無人の廃虚病院は、男の狂気とシンクロするように、 再び存在価値を見出したのである。 ------------------◆Atrocious event

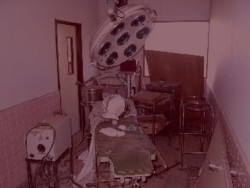

今夜もまた、その惨劇は行われていた。 けたたましい悲鳴が病院中に響き渡る。 「やめてーー!お願い!助けてぇーーーーー」 手術台の上で泣き叫ぶ若い女は、四肢をロープでそれぞれの方向に束縛され、 身動きひとつできない状況に置かれていた。 グリーンの手術着に身を包んだ男が、手袋を顔の前に掲げ、ゆっくりと女に歩み寄る。 この女の名は、加藤よし恵と言った。 男に拉致され、この場所に連れ込まれていた。 必死に助けを請い、抵抗を試みるが、男は終始無言で取り合うことはなかった。 電気の通わない手術室では、幾本もの蝋燭が不気味に揺らめいていた。 タイル張りの床にはおびただしい血のりがべったりと染み付いている。 所狭しと並べられた機械の全ては、時間を止めたまま放置されていた。 手術台、注射器、メス、麻酔薬、手術用ハンマー、数々の機器。 全てそっくりそのままの状態で残された器材は、この男によって過ぎし日の輝きを今、取り戻そうとしていた。 男が、並べた手術器具から吟味するようにハンマーを選んだ。 よし恵が構えるのも束の間、男がよし恵の膝を強引におさえつけ、右手に構えたハンマーを、左の脛をめがけ力いっぱい打ち下ろした! ゴキッ 鈍い音がして、脆くも一撃でよし恵の左脛骨は砕かれた。 「ぎゃぁぁぁぁぁぁぁ!!!!」 悲鳴と同時に、耐えかねていた黄金の液体が床に滴り落ちた。 男は容赦なく、次の一撃を反対の右足にもくわえた。 「ああっ!あ、あーーーーーっ」 ゴツン! ゴツン! ゴツン! 折れた足に何度も何度もハンマーを叩きおろした。 最後に、右の肘に、渾身の一撃が振り下ろされた。 バキッ 大きな音を立てて、よし恵の腕は砕けた。 華奢な細い肘の骨は、「く」の字を描くよう逆側に折れ曲がり、衝撃で跳ね上がった後、 だらりとうなだれたまま、その機能を停止した。 恐怖にひきつるよし恵の顔が! 痛みにゆがむよし恵の顔が! ショックで青ざめ血の気の引いたよし恵の顔が! 男に、征服感と素晴らしいエクスタシーを与えた。 悲鳴やうめき声が、男には悩ましく聞こえたのであろう。 陶酔境に浸るうつろな目は、満足気である。 次に、ハンマーを捨てた男は、ぐったりとしたよし恵の戒めのロープを解いた。 ロープが緩み、取り払われても、逃げることは容易ではない。 数箇所に骨折を負わされたばかりのよし恵の身体は、肩で息をするのがやっとであった。 何が自分の身に起きたのか? …まさに放心状態であった。 今はまだ、熱くしびれたような鈍痛であったが、やがてよし恵の中枢神経は、大脳に本格的な痛みを伝導するだろう。 よし恵に、激しいショック状態が訪れた。 血の気が引いて、ガタガタと体中の震えが止まらなくなる。 「ああっ、あっ、あっ…」 何故こんなことに…!誰か助けて! 私はどうなるの? 心で叫んでも、どこにも届かない。 唯一、骨折を免れた左手が、無意識のうちに右手の肘を押さえていた。 ブルブルと悪寒に震える身体。 骨折させられた手足が烈火に焼かれるように熱かった。 (1) M記念病院 ------------------◇Hospitalization しまった!と、思った時にはすでに、地面に叩きつけられていた。 大きな爆破シーンの撮影のため、訪れた地方ロケある。 篤が来期より1年間主演する「仮面ライダー666」撮影中の運転ミスだった。 三原篤、25歳。 激しい戦闘シーンのスタントも自らこなす役者である。 男くさい演技と正義感で敵を倒す…という、ひと昔前のヒーローではなく、どちらかというと線の細い、母性本能をくすぐるタイプに近いかもしれない。 それでも鍛え、磨かれた筋肉はしなやかに美しく、整った顔立ちとひたむきな演技は定評があった。 2年前「レスキュー戦隊QQファイブ」で好演した篤の大抜擢であった。 仮面ライダーなど特撮ヒーロー番組は、予算を抑えながらも派手でなくてはならない。 インパクトを求めるのであろうか、仮面ライダーフウガなどでは、前半に教会を炎上させ、ヘリコプターを導入したため、後の撮影予算が苦しかった。 今回の撮影では、バイクでのアクションシーンを増やし、あくまで低予算で、広大な迫力有る爆破シーンの撮影に力を注ぐことが目的だった。 この土地には廃坑が多く存在し、多くの廃屋が点在した。 これに目を点けたスタッフの意向のロケであった。 予定していたシーンを撮り終えたばかりの事故だっただけに、誰もが篤の無事を祈った。 篤の怪我の状態次第では、脚本や配役が大幅に変更になることもあり得るのだ。 事務所やスタッフも一番の心配はそこにあったが、ひとまずは病院で治療を受け、経過を見なくてはならない。 救急車は、篤を設備の整ったM記念病院に搬送した。 バイク事故で左足首を骨折し、ずれた骨をボルトで固定する手術を受けた篤には、傷の痛みよりも苦しい辱めが待ち構えていた。 「力を抜いて。そう、少しだけ腰は浮くかしら?じょうずね、はい、いいですよ」 「ぐぅぅっ…」 篤は、赤子のように陰部をさらし、股を開いた。 屈辱的な体勢に、返事も出来ぬほど羞恥に震え、うつむくように瞼を閉じた。 絶対安静を強いられた治療法は、排泄さえもが不自由であったのだ。 否応なしに、大きな介護オムツや差込便器の使用を強いられる。 便の出が悪い時は、指で肛門を掻き出してもらうことすら有るのだ。 座薬や浣腸の挿入、排泄物の処理、それも看護の仕事とはいえ、篤は担当看護師に、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。 毎日、洗面器の湯を使い、陰部のすみずみまで観察されながら洗浄された。 自分の意思とはうらはらに、股間が膨らんでしまう。 勃起したペニスを前にしても、看護師はそ知らぬ顔で作業を続けてくれた。 そこまでの介護を受けなくてはならない自分が、この上なくみじめであり情けなかった。 篤の場合、右足の骨折に加え左足の捻挫が有り、歩行が困難であったため、このような介護を必要としたが、便のみの使用で尿に関しては、カテーテルが使用されていた。 ようやく1週間が経ち、車椅子の許可が出て辱めから開放された。 さらに10日後には、松葉杖も許されるほどにまで回復していた。 配属事務所には、転院許可が出次第、東京に戻ることを告げてある。 ------------------◇Nursing

11月○日(水) 10:00a.m. 「篤君、清拭です。朝の体温は測ってあるかな?」 病室を訪れたのは、担当看護士の小西麻帆、28歳。 日本人離れをした長い手足が美しい。 ロングヘアーをアップにまとめ、ナースキャップをピンでとめている。 整った目鼻立ちであるのに、笑顔は意外なほど幼くかわいらしい。 清楚な雰囲気が漂うのは、育ちの良さだろうか。 最近、男女差別を無くすために、「看護婦」から「看護師」に呼び名が変わった。 しかし篤は「看護婦さん」と呼んでしまう癖が抜けなかったため、それぞれの看護師のことを、苗字で呼ぶようにしていた。 「あれ?小西さん、今日は夜勤じゃなかった?」 「うん、でも前田さんが来ないからって呼び出されちゃってね。日勤になりそう。さぁ、早くシャツ脱いでね」 ベッドから動けなかった頃、篤は、毎日のように麻帆に陰部洗浄をしてもらった。 現在でも清拭を手伝ってもらっているが、どうにかトイレも通えるようにもなり、 ほとんどの部位を自分で拭けるようになったため、以前の恥ずかしさは薄れていた。 羞恥と重ねるように、親近感も湧いた。 自分だけ特別な看護をされたような錯覚もあったのかもしれない。 見舞い客の来ない孤独な篤が、麻帆に特別な意識を抱くのに時間はかからなかった。 もちろん、告白などはしていない。 しかし、東京の病院に転院したいという希望が告げにくくなっていた。 撮影があるので、これ以上ゆっくり入院しているわけにはいかないのだ。 太ももまで覆うギプスが、足かせのように重かった。 その時、パタパタと足音を響かせて一人の看護師が入室して来た。 「小西さん。唐橋先生がお呼びですよ。ここは代わりますから行ってください」 人のよさそうな、丸顔の看護師が手招きする。 山下宏美。34歳。 上背はあるのだが、満遍なく付いた脂肪が丸みを強調して柔らかいイメージである。 眉尻の下がった、困ったような眉毛と、円らな瞳がかわいらしくもあった。 いつでも満面の笑みを浮かべ、やや高い声でよく喋る。 「嬉しいなぁ。仮面ライダーのお世話ができちゃうなんて」 「私、QQファイブ、見てました。子供の頃から戦隊シリーズは大、大、大好きなんです。憧れのヒーローですよね〜」 「最近の仮面ライダーは、出てくるライダーが全員カッコイイから好き。あ、でも篤君の仮面ライダーが一番タイプです」 思わぬ告白に、篤は、苦笑いを浮かべてチラリと麻帆を見た。 実際、篤たち仮面ライダーなどの特撮ヒーロー番組は、子供たちより母親ファンが多い。 モデルや新人の役者を、ビジュアル的な要素を重視して採用しているのも、それを狙ってのことだろう。 例えるなら、ホストクラブの人気ホストを集めたような番組である。 宏美が、嬉しそうに篤を寝かせ、太い指で蒸しタオルを骨盤にあてがった。 「ではお願いします。」 宏美に会釈をして麻帆が身体の向きを変えたその時、 カシャーーン 何かが、音を立てて麻帆のポケットから滑り落ちた。 それはリノリウムの床をスライドして、宏美の足元まで転がった。 腰を落として宏美が拾い上げ、伸ばした麻帆の手のひらに渡した。 「すいません」 シンプルではあるが、十字架を模った美しい彫刻の施された銀の懐中時計だった。 チェーンも同じくシルバー製で、アンティーク調のシングル鎖が付いている。 「懐中時計?」 「やっぱり変ですかーー?この時計、祖父の形見なんです。あ、私、もう行きますね」 麻帆は少し恥ずかしそうに、懐中時計を親指で撫でてながら、くるりと背を向けた。

------------------◇The past pain 篤の病室を出た麻帆は、ナースステーションに向かう廊下で、右のくるぶしにズキンと痛みを感じ、思わず廊下に座り込んでしまった。 半年前、勤務中に転倒、骨折した傷である。 完治したと思っていたが、何かの拍子に痛むことが度々あった。 後遺症と呼ぶには大げさかもしれないが、あの時の骨折は、看護する立場の麻帆にとって最大の汚点であったのは言うまでもない。 半年前の5月、階段を下りる途中で足を滑らした麻帆は、同僚に助けられ、ナースの制服姿のまま外来診察室に運ばれた。 その時も、いつものように待合室は、空席も見当たらないほど混雑していた。 当然、白衣の患者が車椅子で現れれば、注目の的にならないはずはない。 1階の放射線科に向かう行き帰りはもちろん、レントゲン室内でさえ、同僚から 好奇の視線が痛かった。 何よりも恥ずかしかったのは、治療を終え大きなギプスの足をブランコのように揺らし、 松葉杖で待合室を横切るときであった。 エレベーターに乗り込む時もまた、顔から火が出そうなくらい恥ずかしかった。 勤務を2ヶ月休んだだけで仕事に戻ることは出来たが、その骨折事件以来、麻帆にとって少し困った状況になっていた。 麻帆は、ため息をつきながら、立ち上がった。 ------------------◇A nostalgic friend 午後から篤は、レントゲン撮影ため、麻帆に付き添われて放射線科に向かっていた。 松葉杖もかなり上達し、麻帆の支えなど不必要なほどである。 冗談まじりの会話が楽しい篤だった。 エレベーターを1Fで停め、突き当りのレントゲン室を目指し、二人は並んで進んだ。 「小西さん!」 麻帆が廊下で後ろから呼び止められた。 つられて篤も振り返る。 「早かったですね。患者さんは、こちらの方ですか?」 嬉しそうに麻帆に声をかけた若い男に、篤は見覚えがあった。 「おい、お前…半田じゃないか? オレ、分かるよな?」 「え?篤か?三原 篤?」 「あれきり全然連絡ねぇし、何やってんだよ」 「おまえこそ、テレビに出たりして連絡つかねぇじゃん」 「って言うか、何でお前がこんなとこにいるんだよ?」 肩をバシバシと叩いて笑い合った。 二人がこうして笑みを交わすのは、10年ぶりである。 二人は、中学時代の同級生であった。 半田の両親の離婚が原因で、地元神奈川を離れてしまったため、卒業式以来会うことはなかったが、野球部に所属し、3年間、共に熱い汗を流した間柄である。 しかも、当時はバッテリーを組むほど気の合った親友であった。 全く、偶然の再会であった。 「偶然」 物事を簡単に片付けてしまう時によく使う言葉だが、必ず、「偶然」のとなりには「必然」も存在しているものである。 篤、麻帆、半田、整形外科のナースや医師でさえ、同じ時間を共有する必然性がどこかにあるのかもしれない。 事件はそれぞれの心底で、ゆっくりと動き始めていた。 ◆next◆ |

|---|